Cartographie de la domination

Également disponible en anglais et en espagnol.

L’Est et l’Ouest sont des jumeaux d’apparence antagonistes, pourtant condition et origine de l’existence l’un de l’autre, passant leur temps à se poursuivre, comme la Terre court après son passé et son futur dans sa révolution autour du soleil.

J’ai jamais su ma gauche de ma droite. Je me rappelle très bien le jour où l’institutrice a essayé de nous l’enseigner – ça devait être en CP. Elle a montré le côté gauche et le côté droit du tableau, puis elle s’est retournée et, face à la classe, a déclaré que sa main gauche était celle qui était du côté droit et inversement. Je ne m’en suis toujours pas remise.

Tout est donc question de perspective, tout le temps. On peut à la fois voir la mort comme la fin de la vie, et la mort comme la condition inhérente de la vie. L’un n’annule pas l’autre, c’est simplement un angle différent. Ou encore, comme Friedrich Nietzsche le formulait : « Contre ce positivisme qui s’arrête devant les phénomènes en disant “il n’y a que des faits”, je devrais dire : non, ce sont justement des faits qui n’existent pas, il n’y a que des interprétations. » (Fragments Posthumes 1885-1887, trad. Gallimard, 1976). On le traduit parfois comme « Toute chose est sujette à interprétation ; l’interprétation qui prévaut à un moment donné est une question de pouvoir, de vérité. »

Plus tard, beaucoup plus tard, je me ferai tatouer sur l’avant-bras une carte du monde. Une version qui représente uniquement les contours des continents, pas les frontières politiques des États-nations. On m’a souvent demandé pourquoi je l’avais faite à l’envers – l’hémisphère « sud » en direction de mon coude et l’hémisphère « nord » vers ma main. À mes yeux, la carte était simplement dans ma direction : quand moi je la regardais, le Nord était en haut et le Sud en bas. Je disais souvent aussi que c’était un des seuls dessins que l’humain n’avait jamais dessiné. Je me trompais.

La représentation commune de la surface du globe est un planisphère : comme son nom l’indique, c’est une sphère aplatie selon des calculs géométriques. La projection la plus connue est celle de Mercator – enseignée partout et utilisée par l’immense majorité des applications de cartographie numérique. Cette projection place généralement l’Europe et l’Afrique au milieu et coupe le monde dans l’Océan Pacifique. Or, la projection de Mercator, du nom du géographe flamand qui l’a établie en 1569, est une carte utile pour les marins du fait de sa projection cylindrique et du maintien de la forme des continents mais elle déforme leurs superficies. Ainsi, à mesure qu’on s’éloigne de l’équateur les superficies augmentent. En conséquence, l’Europe est surdimensionnée, comme le Groenland, alors que l’Amérique du Sud et l’Afrique sont beaucoup plus petites que ce qu’elles ne sont en réalité. Malgré l’hyper-représentation de cette projection, d’autres existent. Celle de Gall-Peters tient compte de la taille réelle des continents mais déforme les angles. Malgré l’exemple présenté ci-dessous, le Nord reste souvent représenté en haut et le Sud en bas ; et l’Europe occupe généralement une position centrale. On citera aussi la projection “homolosine” de Goode qui, quoiqu’elle coupe les océan(s), maintient les proportions des continents. Ou encore la version polyhédrique en forme de papillon de Cahill.

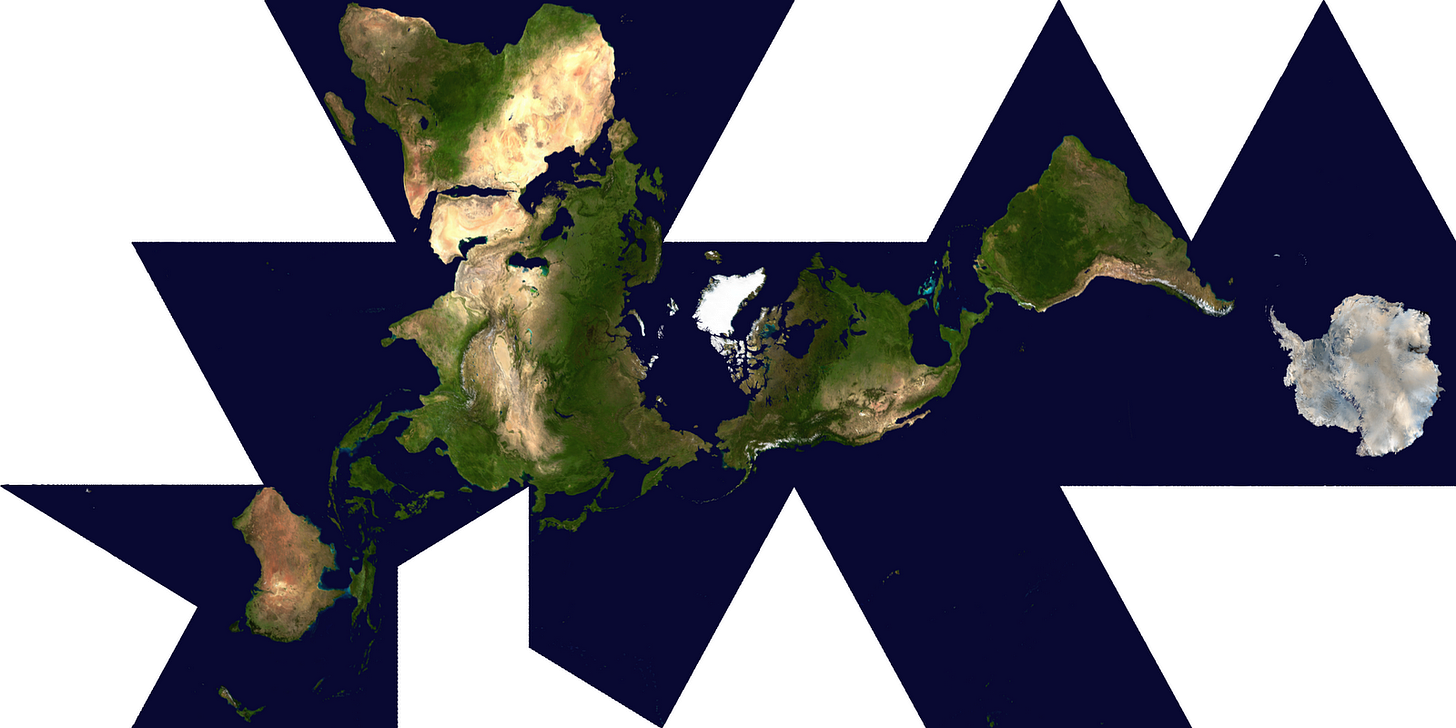

Enfin, la projection “dymaxion” de Fuller présente les continents comme une grande île, ou un large archipel dans une seule masse d’eau – on comprend ainsi que les océans de la même manière n’en sont qu’un. Cette projection peut être regardée dans n’importe quel sens : le monde n’est pas coupé par les océans ; le Nord n’est évidemment pas en haut, ni le Sud en bas. Une version de cette projection est utilisée dans le logo de l’ONU.

Il n’existe aucune raison logique, ni scientifique pour que le Sud soit vu en bas et le Nord en haut. Il s’agit d’une convention (c’est-à-dire d’une décision) et une simple question de point de vue. On peut bien sûr voir son origine dans la volition conquérante et annihilante entreprise par de nombreux Européens en direction de l’Afrique d’abord puis de Abya Yala (Amérique) ensuite. Cette pratique perspective cartographique est un génial instrument de domination : si le Nord est en haut, il représente le supérieur et le lieu où se situe la possibilité d’ascension à laquelle on devrait tous aspirer [attention ici : ironie]. On repère également dans cette assimilation Nord-haut une interprétation du corps humain qui situe généralement dans la partie supérieure les éléments nobles comme le cerveau. Quoiqu’on identifie le siège de la pensée dans le cerveau, c’est en réalité lié à une impression due à la position de nos yeux plus qu’à une vérité : le corps humain est entièrement ramifié par le système nerveux. Corrélativement, la pensée occidentale moderne (ou peut-être faudrait-il dire « judéo-chrétienne ») associe le bas du corps avec ce qui est sale, sujet à infections – dont les pieds et les parties génitales. Il s’agit bien là d’un biais culturel dans lequel l’ascension vers les cieux est privilégiée plutôt que l’enracinement à la terre. Cependant, peut-être comme une réminiscence d’un temps passé où une autre conception des choses était de mise, on met bien les individus en terre après leur mort plutôt qu’on ne les fait dévorer par les vautours qui les emmèneraient pourtant plus près de la voûte céleste comme c’est le cas dans certaines zones du Tibet et du Népal par exemple.

« Ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut ; et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d’une seule chose (…). » – Table d’émeraude

Quand il ne s’agit pas du corps humain et de sa biomécanique particulière qui lui impose une position debout pour la marche, il n’y a donc ni haut ni bas en ce qui concerne la planète Terre. Elle tourne autour d’un axe mais l’angle de vision qu’on choisit d’adopter sur celui-ci est propre à chacun. Nous ne sommes ni supérieurs ni inférieurs à rien dans l’absolu – si c’est le cas, c’est la conséquence d’une décision, rien de plus. Cette vision en relief des points cardinaux indique également une compréhension particulière de la valeur humaine : la grandeur se mesure à la hauteur non à la profondeur – à la proximité croissante avec le soleil, jusqu’à s’en brûler les ailes, plutôt qu’au devenir ancêtre en se laissant « approfondir ». Transcender le haut et le bas suppose ainsi d’apprendre à creuser pour pouvoir s’élever.

La source principale de ce bulletin est une conversation avec J. autour d’un repas coréen, et un peu de Jenkinson, pour changer.

Bulletin initialement publié le 5 octobre 2022 sur Paradoxicon où il est possible de soutenir mon travail en s’y abonnant de manière payante ou gratuite.

Laisser un commentaire